Протоиерей Виктор Гусев

Аннотация: Целью настоящего доклада является подробный анализ и сопоставление различных пониманий слова «религиозность». Подобный анализ направлен на осознании сущностей, смыслов и не будет ограничиваться только лишь рассмотрением теоретических и отвлеченных идей. Для понимания религиозности в контексте научных исследований и оценки полученных результатов важно, как именно исследователь мыслит о Боге и о Его взаимоотношениях с миром и человеком, каковы его мировоззренческие установки. Светский подход, довольно хорошо работающий в определенных областях, является абсолютно недостаточным и неадекватным в случае изучения религиозности человека, поскольку в нем либо отсутствует Бог, либо Он «занимает» не соответствующее Ему положение.

Ключевые слова: религиозность, светская религиозность, православная религиозность, отношение к религии.

1. Постановка проблемы

В ходе научных исследований вопрос о том, как мы относимся к религиозности, представляется достаточно принципиальным, что связано с контекстом, в котором мы рассматриваем религиозность: само исследование и получаемые в нем результаты могут принимать совершенно различные, прямо противоположные трактовки, контекст же зависит от той парадигмы, которой мы сознательно или неосознанно придерживаемся.

Например, если ученый не признает реальность Бога и, соответственно, не принимает возможность установления человеком реальных отношений с Богом, то различные религиозные переживания человека такой исследователь спокойно и «естественно» для себя может воспринимать как проявления бреда или сверхценных идей. Иначе говоря, от того как именно исследователь мыслит о Боге и о Его взаимоотношениях с миром и человеком, именно от этого принципиально зависит, как человек будет воспринимать и оценивать полученные им результаты. И здесь на первый план выходят не собственно результаты исследования как таковые, но мировоззренческие установки ученого.

Приведу короткую иллюстрацию. В свое время у меня состоялась беседа с одним человеком. Он обладал замечательными личностными качествами и моральными установками, но был при этом атеистом. Около двух часов мы говорили с ним о вере, и когда с моей стороны были исчерпаны все аргументы, свидетельствующие о существовании Бога, которые я мог привести, я спросил его: «Скажите, а Вы можете себе представить хоть какой-то факт, явление, чудо, который бы показал Вам, что Бог есть?» Ответ был мгновенным: «Нет!». То есть в данном случае дело было не в фактах, не в логике, не в окружающей его реальности, а в изначальной априорно принятой непоколебимой установке, о которую разбивались все аргументы.

2. Светское и православное понимание религиозности. Определения. Сравнение. Влияние на предмет исследования и его корректность

Итак, возвращаясь к вопросу о разных парадигмах, необходимо отметить, что в отношении к религиозности существует два принципиально различных подхода. Один из них можно назвать светским. Другой – собственно религиозным. Рассмотрим их.

2.1. Светский подход

В начале – о светском подходе. Приведу несколько примеров определения религиозности:

- «Религиозность — характеристика сознания и поведения отдельных людей, их групп и общностей, верующих в сверхъестественное и поклоняющихся ему»[1].

- «Религиозность – качество индивида или группы, проявляющееся в вере и поклонении сверхъестественному. Характерным признаком религиозности является религиозная вера, включающая знание и принятие религиозных идей, представлений, догматов в качестве истинных»[2].

- «Религиозность – мировоззренческая ориентация индивида и группы, выражающаяся в совокупности религиозных свойств сознания, поведения, отношений. Общим признаком, критерием религиозного сознания является религиозная вера, которая включает знание и принятие в качестве истинных религиозных идей, представлений, понятий, мифов и уверенность в объективном существовании сверхъестественного»[3].

- «Религиозность – одна из основных категорий социологии религии, отражающая состояние сознания верующих – как на уровне индивида, так и социальной группы. Характерной чертой религиозности является вера в сверхъестественное, выступающее объектом поклонения»[4].

- «Религиозность тесно связана с мировоззрением и религиозным сознанием, изменяющимися под влиянием свободы совести и трансформирующегося общества, применительно к современной религиозной ситуации в российском обществе»[5].

Необходимо обратить внимание на то, как органично и естественно вписывается в этот ряд определение атеистическое, представленное в атеистическом словаре еще в 1986 году. Также следует отметить, что религиозность может рассматриваться как феномен (или социальное качество), связанный с мировоззрением или состоянием сознания человека или группы, так или иначе зависящий от общества.

Религиозность населения и процветание общества

Независимым американским исследователем G.Paul (2009) был выполнен комплексный кросс-национальный анализ влияния массовой религиозности на процветание общества. В анализ были включены только данные по благополучным, процветающим демократическим государствам «первого мира» с населением около 4 млн человек или более. Всего было учтено 17 стран: США, Ирландия, Италия, Австрия, Швейцария, Испания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Англия, Германия, Франция, Дания, Япония, Швеция. Автор пришел к следующему выводу: чем увереннее и спокойнее чувствуют себя люди (прежде всего представители «среднего класса») в своем социальном окружении, чем меньше они тревожатся за свое экономическое благополучие, тем слабее их потребность искать утешение и защиту в религии. Полученные результаты, по мнению автора, свидетельствуют о том, что религиозность — относительно «поверхностный», гибкий, переменчивый психологический механизм, помогающий справляться со стрессом и тревожностью в малоэффективном обществе с низким уровнем социально-экономической стабильности и защищенности. Массовый отход от веры в Бога, в свою очередь, является естественной реакцией людей на улучшение жизненных условий. Т.е. религиозность рассматривается как некий поверхностный, гибкий, переменчивый психологический механизм, помогающий справиться со стрессом, и не более того.

Некоторыми исследователями религиозность определяется как «чрезмерное или аффективное религиозное усердие» [D.K. McKim, 2014]. То есть религиозность воспринимается как некое аффективное проявление, в котором отсутствует достаточная интеллектуальная работа. Такая позиция не удивительна – она присуща людям современного секуляризованного общества – не-религиозным и – самое главное – не-имеющим собственного реального религиозного опыта. В подобных случаях действительно отсутствует адекватное понимание сущности религии, религиозности вообще и религиозного опыта верующего человека.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Е. А. Островская в своем интервью службе «Среда»[6] определила религиозность следующим образом: «Я под религиозностью понимаю феномен сознания, мировоззренческую установку, приверженность определенной религиозной идеологии, воплощающиеся в деятельности и повседневном целеполагании. Как феномен, особое состояние индивидуального сознания и мировоззренческую установку религиозность изучают психология религии, философия религии и феноменология религии. В дисциплинарных рамках социологии религии религиозность доступна научному изучению в своих деятельностных, мировоззренческих, идеологических проявлениях».

В этом определении подчеркивается, что религиозность воплощается в деятельности человека и его целеполагании. «Вера без дел мертва», – учит нас Священное Писание[7].

И, говоря о религиозности и целеполагании, не могу не отметить очень важный аспект. Точно так, как в психологии существует разделение ценностей на декларируемые и реально действующие, так же и религиозность может быть лишь декларируемой, но не оказывающей реального действия на жизнь человека. На самом деле, это отдельная и весьма нетривиальная задача – определить степень религиозности испытуемого. И думается, что решаться она должна исходя из того, как понимается религиозность. В этом смысле, методы, применяемые при оценке светской религиозности, едва ли будут применимы при изучении собственно религиозности. Требуется разработка особых подходов, ориентированных как на православную антропологию, так и на практику христианской жизни.

2.2. Два отношения к религии – светское и православное

Исходя из вышеизложенного, можно увидеть, что религиозность является как бы проекцией отношений человека с Богом на душу человека и на всю его жизнь. И то, на что ориентируется человек в этом мире, напрямую зависит от понимания Бога, отношений с Ним человека и от его отношения к религии вообще.

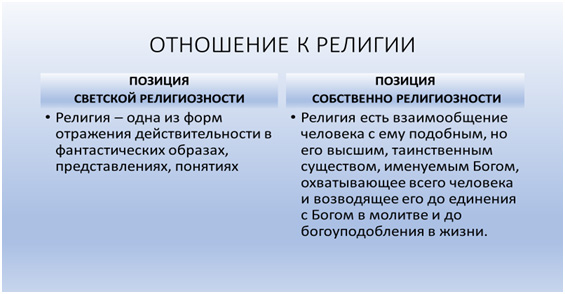

В современном мире существуют два совершенно различных подхода к религии.

В светском понимании религия (лат. religio) – одна из форм отражения действительности в фантастических образах, представлениях, понятиях[8]. То есть главным, определяющим признаком религии является вера в реальность сверхъестественного. Это обобщенное светское понимание религии и религиозности. И, говоря о религиозности, мы можем понимать ее примерно так, как было приведено выше, и изучать взаимосвязь такой религиозности и депрессии, например. Результаты, которые мы будем получать, вполне предсказуемо будут описывать не более чем одну из форм отражения.

Однако существует другой подход и к религии, и к религиозности, основанный не на теоретическом их изучении со стороны, а на реальном опыте человечества в процессе реального взаимодействия человека с Живым Богом; опыта, накопленного на протяжении нескольких тысяч лет.

Священномученник Михаил Чельцов определяет религию как «взаимообщение человека с ему подобным, но его высшим, таинственным существом, именуемым Богом, охватывающее всего человека и возводящее его до единения с Богом в молитве и до богоуподобления в жизни»[9].

Можно видеть, какие разные реальности стоят за этими двумя определениями. Какие разные опыт жизни, устроение души, смыслы, мировоззрения, отношения к другим, мотивы действий, способы справиться со сложностями в жизни.

Религиозность, основанную на последнем определении, можно назвать собственно религиозностью – православной – в отличие от светской, описанной ранее. И в этой религиозности мы видим, с одной стороны, безусловное принятие реально существующего Бога, вполне определенно понимаемого и воспринимаемого, и являющегося некоторой Основой всего; с другой стороны – теснейшую связь, живое взаимодействие человека с Живым Богом. И пытаясь изучать собственно религиозность вне этого контекста, мы выпустим из внимания самую суть явления и, соответственно, все наши рассуждения и «измерения» станут пустыми.

То есть если мы хотим изучать реальную религиозность, то необходимо включить в свою парадигму Бога не просто как очередной теоретический концепт, но в Его реальном Бытии и в Его реальном взаимодействии с миром и человеком. Становится понятным, что, не отдавая себе отчета в том, какой вид религиозности мы собираемся исследовать, принципиально не может быть найден реальный адекватный путь к изучению. Поскольку каждый вид религиозности требует для своего изучения специфического подхода. И если не учитывать эту специфику, то мы можем уподобиться человеку, который, изучая глубокие психологические (или социально-психологические) явления – любовь, дружбу, например, – будет обращать внимание только на массу испытуемых или на физическое расстояние между ними.

2.3. Условия корректности исследований религиозности

Итак, для того чтобы наши исследования, так или иначе связанные с религиозностью, были корректными, совершенно необходимо, как минимум, чтобы исследователь:

— осознавал наличие двух видов религиозности;

— правильно понимал принципиальную их суть;

— осознавал, что именно он собирается изучать;

— открыто заявлял (предупреждал) об этом;

— использовал соответствующие инструменты, подходы и учитывал соответствующий контекст.

3. Две парадигмы: отношение к человеку

В плане же осознания принципиальных особенностей этих двух видов религиозности, наиважнейшими являются два вопроса, на которые эти две парадигмы отвечают по-разному:

1) место Бога в этом мире (соотношение Бога и мира);

2) антропология человека.

3.1. Светская парадигма

Рассмотрим основные подходы к человеку в различных науках. Каждый следующий подход включает в себя предыдущие:

1) Человек преимущественно рассматривается как физическое тело. Такой подход в значительной мере реализуется в физике (механике), химии (рис.1)

Рис.1 Человек как физическое тело

Рис.1 Человек как физическое тело2) Человек как живое существо (по сути, животное). Подход характерен для анатомии, физиологии, в значительной степени – для соматической медицины (рис.2).

Рис.2 Человек как живое существо

Рис.2 Человек как живое существо3)Человек как существо, наделенное психикой (так или иначе понимаемой). Подход, который используется в психиатрии и психологии (исследование восприятия, памяти, внимания, мышления) (рис.3).

Рис.3. Человек, как существо, наделенное психикой

Рис.3. Человек, как существо, наделенное психикой4) Человек в целом, во всем многообразии этой жизни, включая такие ее сферы, как социальная, информационная, культурная, историческая, технологическая, «духовная» (рис.4).

Необходимо обратить внимание на то, что в первых трех перечисленных подходах Бог как таковой не присутствует вовсе, – ему как бы «нет места». В четвертом подходе человек, включенный в мир, представлен во всем многообразии этой жизни, включен в различные ее сферы. Однако в этом случае одной из особенностей подобного отношения является следующая: Бог воспринимается в одном ряду со всеми прочими сторонами жизни человека: семья, наука, культура, здоровье, карьера, развлечения…

Рис.4 Человек во всем многообразии жизни

Рис.4 Человек во всем многообразии жизниПро духовность следует сказать отдельно. Это весьма обширная тема. Следует отметить главное – «духовность» в светском и в подлинно христианском, аскетическом смыслах не имеют практически ничего общего. Так, в светском понимании мы спокойно называем «духовными» высшие проявления культуры (музыки, живописи, поэзии, прозы) – что-либо не относящееся к материальному. С точки зрения православной, «духовное» – это то, где действует Бог – Святой Дух, вторая Ипостась. А где Бога нет, там и о духовности говорить не корректно. Более того, с точки зрения христианской аскетики, все выглядит еще строже[10].

Рассмотренные светские концепции, достаточно хорошо работающие в определенных областях, становятся абсолютно недостаточными и неадекватными в случае изучения (учета) реальной религиозности человека. Поскольку в них либо отсутствует Бог, либо Он «занимает» не соответствующее Ему положение.

На этом уровне восприятия мира и человека появляется место Богу (или не появляется – в зависимости от установок ученого: ничто не мешает ему, например, оставаться атеистом). И место это может быть совершенно разным, начиная от «относительно «поверхностного», гибкого, переменчивого психологического механизма» или «чрезмерного или аффективного религиозного усердия» – с чем мы уже встречались, – то есть, некоторых психологических состояний, и заканчивая признанием существования Бога как одного из рядоположенных (то есть, равнозначных, находящихся в одном ряду) факторов этого мира. Например, области культурная, информационная, духовная, научная… Обращаю внимание, что место Бога в такой картине мира резко ограничено и фиксировано.

3.2. Православное восприятие

В православии человек изначально воспринимается как творение Божие (т.е. непосредственно в контексте отношений с Богом). Творение, изначально имеющее определенный смысл, цель своего существования и строение (устройство), благодаря которому человек способен достигнуть этой Цели.

Бог есть Личность, человек же сотворен Богом по Его образу и подобию и с определенной целью – обожения (соучастия в любви, жизни и творчестве Бога) и имеет все необходимое для достижения ее. Человек призван находиться в постоянном личном общении с живым Богом. Поэтому быть с Богом – это естественное состояние человека. Человек мыслится только в теснейшем взаимодействии с Богом, он поддерживается в состоянии бытия благой Волей Божией.

Более того, Бог, как мы знаем, вездесущ. То есть «присутствует» в любой и каждой точке этого бытия. Православное богословие говорит о том, что весь этот мир и мы с вами, в том числе, находимся в состоянии бытия только потому, что Бог этого хочет. В этом смысле Бог не является каким-либо рядоположенным фактором (пусть и важнейшим) в этом мире. Он является Первопричиной бытия и единственной Причиной существования этого мира (рис.5).

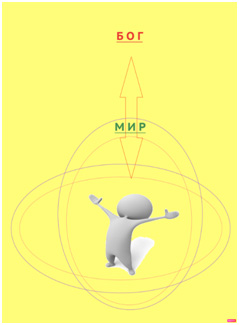

Рисунок 5. Бог и человек

Рисунок 5. Бог и человекТо есть человек изначально и неразрывно связан с Богом. И человек включен во все многообразие сфер этого мира, о которой мы уже говорили (социальная, культурная, информационная, технологическая и т.д.), но все эти сферы как бы находятся в контексте всеприсутствия Божия (рис.6). Бог по любви Своей поддерживает весь этот мир в состоянии бытия, и как Существо вездесущее, «пронизывает» весь этот мир. Бог призывает человека к постоянному общению с Собой и обожению. Человек же находится в мире во всем многообразии своих отношений с ним.

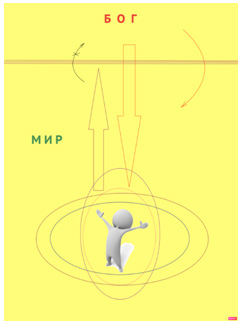

Рисунок 6. Бог, мир и человек

Рисунок 6. Бог, мир и человекСледует еще несколько усложнить эту схему для того, чтобы она стала более адекватной, так как необходимо учитывать, что между Богом и этим миром (и человеком, в том числе) существует онтологический[11] барьер – Бог и мир существуют, опираясь на совершенно различные принципы бытия (рис.7), потому как Бог абсолютно непознаваем чисто человеческими усилиями и невыразим в любых человеческих понятиях. Бог познаваем так и настолько, как и насколько Он Сам захочет себя раскрыть. Бог Сам открывает себя миру и человеку в той мере и в тех формах (понятиях), в которых Сам считает нужным. Так вот Бог и этот мир существуют, опираясь на совершенно различные принципы бытия. Проще всего понять это на примере.

Рисунок 7. Онтологический разрыв

Рисунок 7. Онтологический разрывКогда-то этого мира не было. Наука вводит гипотезу Большого Взрыва; Откровение говорит о том, что Бог творит этот мир словом – одним движением Своей Воли. Следует обратить внимание на следующий факт: мира нет, материи нет, пространства нет, энергии нет, времени нет, а Бог есть.

То есть понятно, что Бог «опирается» на какие-то совершенно иные, неведомые нам, принципы бытия по сравнению с нашим миром, – между миром и Богом существует онтологический барьер.

Можем ли мы себе представить нечто, существующее вне времени, пространства и энергии? Такого нет в нашем опыте, поскольку весь наш опыт и система понятий (в том числе и научных) формируется в этом мире. А значит, у нас нет даже адекватных понятий, чтобы осознать, осмыслить, что находится там, за онтологическим барьером. То есть одними человеческими силами Бог абсолютно непознаваем. Если захочет, Он Сам может открыть нам нечто о Себе, этом мире и человеке. Это то, что дано нам знать о Боге. Это называется «Откровением». Поэтому взаимодействие Бога, мира и человека в этом мире (с православной точки зрения) – очень схематично, грубо и приближенно – можно изобразить следующим образом (см. рис.8).

Рисунок 8. Бог, мир и человек в полноте отношений

Рисунок 8. Бог, мир и человек в полноте отношенийБлагой Бог по Любви Своей творит этот мир, приводя его из небытия в бытие и поддерживая его в состоянии бытия. Бог творит человека свободным по Своему образу и подобию. Непостижимый Бог открывает себя человеку в Откровении. Бог призывает человека к общению с Собой и ведет его к Себе, совершая Свой Промысл. Человек способен к обожению (и преодолению онтологического барьера), которое совершается силой и волей Бога. Бог помогает человеку в ответ на постоянную устремленность человека к Богу. Устремленность, выражаемую жизнью и деятельностью человека.

Таким образом, если мы говорим о настоящей религиозности, ее исследовании и изучении в каких бы то ни было подходах, нам необходимо опираться на эту парадигму. То есть рассматривать изучаемого религиозного человека, включённого именно в такой контекст бытия. Тогда наше исследование будет адекватно учитывать реалии, существующие как в душе человека, так и в окружающем мире. И мы сможем правильно постигать как внутренний мир человека (в том числе, его религиозность), так и окружающую действительность, а также взаимодействие человека с этим миром. По-другому говоря, мы сможем приблизиться к Истине.

В ином случае смысл религиозности, как уже упоминалось ранее, будет сводиться к относительно «поверхностному» психологическому механизму, направленному на совладание со стрессом и тревожностью в обществе с низким уровнем социально-экономической стабильности [G.Paul, 2009]. На рисунках 9 и 10 представлено сравнение светской и собственно религиозности.

Рисунок 9. Отношения Бог – мир – человек

Рисунок 9. Отношения Бог – мир – человек Рисунок 10. Отношение к религии

Рисунок 10. Отношение к религииВыводы.

Таким образом, мы видим, что светский подход не является адекватным для изучения собственно религиозности, и требуется коррекция парадигмы исследования.

Если мы действительно хотим изучить влияние религиозности (по сути), необходимо осознавать, что собственно религиозность:

- не вмещается в традиционную научную парадигму;

- не является только лишь очередным дополнительным фактором и не стоит в ряду каких-либо других важных факторов;

- требует осознания Бога как Личности;

- отражает межличностные отношения (или отсутствие таковых) между человеком и Богом.

То есть, такая парадигма должна учитывать:

- Реальное существование Бога;

- Бога, который есть Личность (это величайшее Откровение);

- Религиозность как отражение реальных отношений конкретного человека с Живым Богом;

- Христианскую антропологию, которая представляет собой цельную картину взаимодействия человека и Бога. То есть, существования человека в максимально возможном контексте; картину, которая позволяет человеку осознать высшие смыслы своего существования и выстроить непротиворечивую систему ценностей на основании этих высших смыслов.

Вне этой парадигмы мы уподобимся исследователю, который не ставит перед собой задачу понять, какова изучаемая им реальность на самом деле, который, не стремясь понять даже сущностных принципов этой новой, неизвестной для него реальности, описывает её так, как ему кажется правильным, опираясь лишь на свой прошлый опыт и подходы, которые для новой реальности не являются адекватными.

И если мы держимся светской позиции при изучении реальности, то мы видим полное несоответствие и неадекватность исследовательского подхода к предмету изучения. И тогда мы уподобляемся маленькому ребенку, который увлеченно делает замечательные куличики в песочнице и решительно отказывается оглядеться и увидеть прекрасный огромный мир, который окружает его, этого ребенка, и готов ему открыть (подарить) себя, истинное знание и жизнь.

Использованная литература:

- Храпов С.А., Самаева А.К. Концептуально-методологические проблемы исследования феномена «религиозность»: теологический, философский, социально-гуманитарный аспекты // Вестник КалмГУ. 2021. №1 (49).

- McKim D. K. The Westminster dictionary of theological terms: Revised and expanded. – Westminster John Knox Press, 2014.

- Paul G. The chronic dependence of popular religiosity upon dysfunctional psychosociological conditions //Evolutionary Psychology. – 2009. – V. 7. – №. 3. – P. 398-441.

[1] Энциклопедия социологии, 2009.

[2] Российская социологическая энциклопедия. — М.: НОРМА-ИНФРА-М. Г.В. Осипов. 1999.

[3] Атеистический словарь.— М.: Политиздат. Под общ. ред. М. П. Новикова. 1986.

[4] Религии народов современной России: Словарь / — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Республика, 2002.

[5] Религиоведы Кураев В.И., Кырлежев А.И, Синелина Ю.Ю. (по данным Храпова С.А., Самаевой А.К.).

[6] В рамках конкурса исследовательских работ молодых ученых «Вера и религия в современной России» в 2014 году служба «Среда» начала серию интервью с исследователями религии.

[7] Послание Иакова 2:17-20.

[8] Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009.

[9] Священномученник Михаил Чельцов. Христианское миросозерцание.

[10] Истинная духовная жизнь, с точки зрения аскетов, начинается только с того момента, когда человек (с помощью Божией) победит все свои страсти, включая гордость. Поскольку только тогда человек становится по-настоящему способным воспринимать Бога, слова и действия Духа Божия и жить, собственно, в соответствии с этим Духом – т.е. одухотворяться, «пропитываться» Духом Божиим, становиться с Ним единым. Именно такая жизнь и есть в полном смысле духовная.

[11] «Онтологический» — то, что относится к основам, принципам бытия.